颤抖6年的手“稳”住了!我院脑科中心成功实施全市首例“脑起搏器”手术

文章来源:脑科中心 作者:严欣江 点击数:58 更新时间:2025-07-17

“最绝望时连饭碗都端不稳,走路随时都会摔倒。”

王爷爷,72岁,来自柯城区,确诊帕金森病6年。为了控制症状,他每天都需口服4种药物,甚至凌晨3点都必须准时起床服药,否则就会陷入“翻身不能、起床困难”的困境。虽说麻烦了一点,但好在病情能得到控制。然而,近两年口服药物的药效持续减退。药效持续不到3小时,发作时寸步难行,伴随严重便秘、血压剧烈波动,生活质量跌入谷底!

期间,他辗转多地治疗,均未能有效控制病情。为寻求更好的治疗方案,王爷爷家属经过多方打听,得知我院脑科中心正在开展治疗帕金森病的新技术。抱着最后一线希望,他们来到医院寻求帮助。

脑科中心主任余国峰接诊后,详细了解王爷爷的病史并进行细致查体。

“老爷子长期药物治疗效果显著减退,手部、腿部的剧烈颤抖,已严重影响日常生活,建议住院接受系统治疗。”

入院后,余国峰主任团队立即组织神经外科、神经内科、麻醉科、影像科、精神卫生科、康复医学科等多学科团队进行联合会诊,经全面评估,团队决定为王爷爷实施帕金森病脑深部电极置入术(DBS)。

“帕金森病脑深部电极置入术(DBS)俗称‘脑起搏器’,是目前国际上先进的神经调控技术。它通过在脑内精准植入电极,发放可控的电脉冲,调节异常的神经环路活动,从而有效改善帕金森病的运动症状,具有可逆、可调、微创三大优势。”

精密“穿针”毫米级精度下的生命重塑

“手术的难点在于要将电极,毫厘不差地植入患者大脑深部靶点核团。”术中,余国峰团队借助精密的立体定向引导系统,将直径仅1.3毫米的电极,沿着预设路径,避开重要血管和功能区,缓缓探入大脑深处,直达靶点核心区域。这个过程如同“在脑组织中穿针引线”,容不得丝毫偏差。经过约3小时的精细操作,手术顺利完成,全程误差控制在0.3毫米内。

顺利“开机”停止了六年的颤抖

“准备,3,2,1,开机!”术后在脑科中心医护团队的精心照护下,终于迎来了激动人心的“开机”时刻!

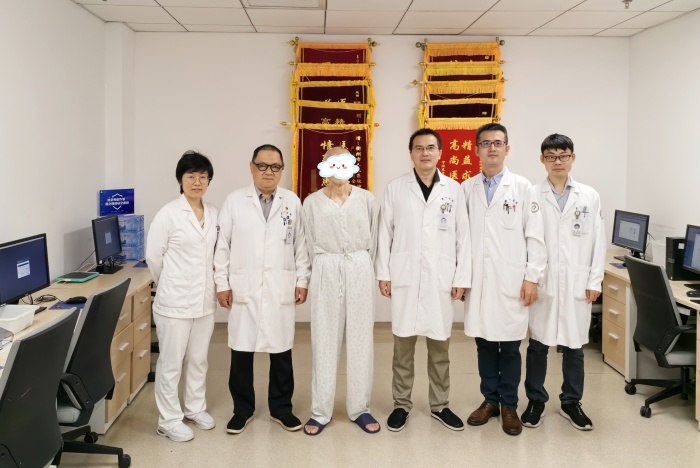

“脑起搏器”开机的瞬间,王爷爷那双持续颤抖了6年的手,肉眼可见地稳定了下来!困扰多年的肢体僵硬感也明显减轻。

经过数日的康复治疗,曾经“寸步难行”的他,如今可以自主进食、自在行走。王爷爷不禁感慨道:“没想到有这么好的技术,真该早点来!”

余国峰提醒:帕金森病患者若出现“药效缩短、异动加重、剂末现象”,应及时评估手术适应症。帕金森病脑深部电极置入术(DBS)最佳干预期为发病5-15年,此时手术能最大程度改善症状、提高生活质量,并有助于保护残存的神经功能。

“零的突破”惠及四省边际地区患者

此次手术是我院脑科中心团队成功完成的衢州市首例帕金森病脑深部电极置入术(DBS),标志着我市已具备独立开展神经调控手术的能力,在功能神经外科领域实现“零的突破”。未来将建立“评估-手术-程控”全流程诊疗体系,让衢州及四省边际地区患者享受更优质的医疗服务。